たぶん、こちらにたどり着かれた皆さんは医療機関から「難病申請の手続きをしておいてください」と説明された。

指定難病医療給付制度について書かれた資料を渡されたのではないでしょうか。

こちらでは指定難病(特定疾患)医療給付の申請手続き方法、医療費助成の範囲(医療・介護サービス)また対象とならない範囲や自己負担上限、更新時の注意点について自身が難病申請したときに迷った点などを考慮してご案内します。

追記:2023年7月13日追記

目次に「2023年(令和5年)特定医療費(指定難病)受給者証の更新申請」について、追加しました。

指定難病・特定疾患の申請手続き

申請手続きの窓口は基本的に居住地域の保健所(保健センター)です。

承認交付者は都道府県知事、中核市では市長になります。

申請手続きの流れと交付までの期間

- 保健所から申請に必要な書類一式を入手

- 難病指定医に臨床調査個人票を作成してもらう

- 認定申請に必要な書類を保健所に提出

提出された書類は行政で月1回実施する審査会で審議、また加入中の健康保険に高額療養費区分を照会します。

その後、認定されると交付が決定されます。

交付までに要した期間

約2ヶ月ほどです。

認定基準

- 指定難病を発症、病状の程度が医学的に基準を満している者。

- 発症しているが、医学的審査の基準を満していない軽症者。

臨床調査個人票(診断書)は難病指定医へ

指定難病・特定疾患の臨床調査個人票(診断書)は医師なら誰でも良いというわけではありません。

都道府県知事、中核市では市長が指定した難病指定医に記載してもらわなければ無効です。

指定医の在籍する医療機関は保健所のHPや電話で確認ができます。

交付までにかかった諸経費

医療機関で記載してもらう臨床調査個人票の作成に対しては「文章作成料」が発生します。

私は受診している大学病院で新規・更新関係なく毎回2,000円(税抜き)です。

そのほか、行政への申請にかかる費用はありません。

提出資料の住民票や市県民税の所得証明書などの発行費用は必要ですが、1,000円以下でした。

「障がい者手帳」の診断書・意見書の文章作成料は10,000円(税抜き)かかりました。

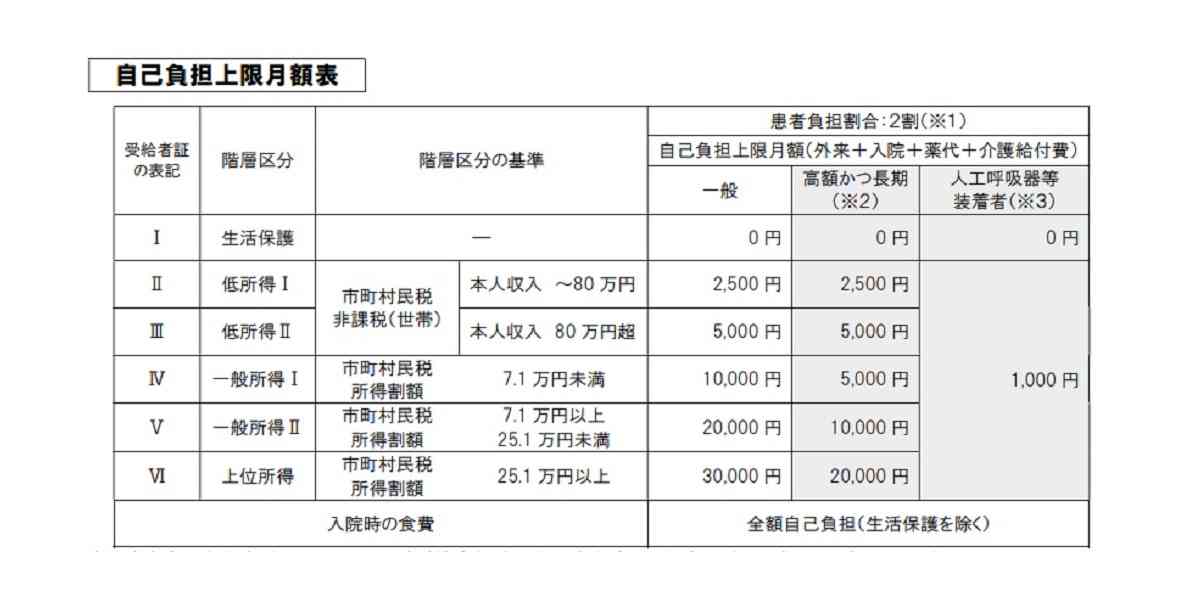

自己負担上限

難病の治療にかかる医療費の自己負担上限は本人とその世帯全員(本人と同じ健康保険に加入している者)の市県民税(所得割額)に応じて自己負担の上限額を定めています。

行政では専門的な言葉で「支給認定基準世帯員等」と表しています。

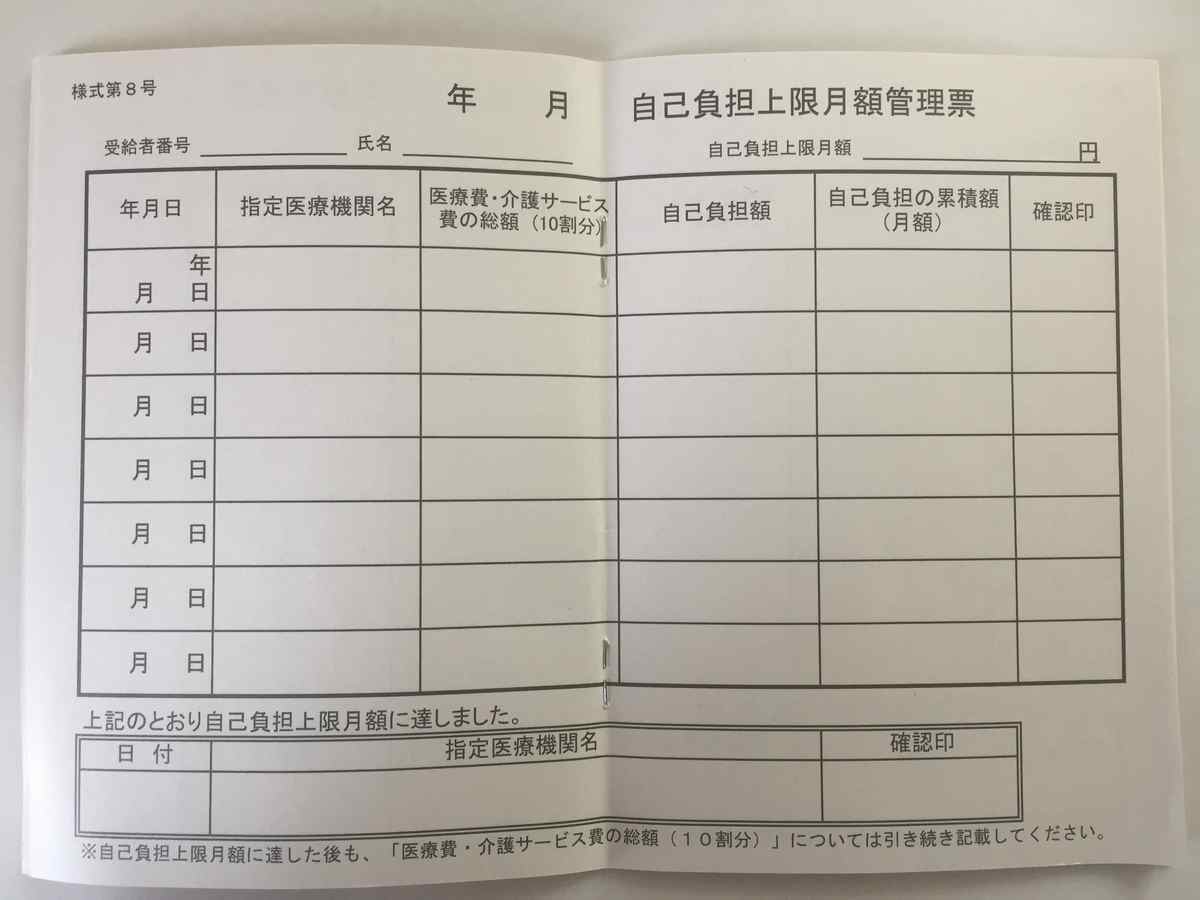

自己負担上限管理表

難病で診察や投薬を受けたときは「自己負担上限管理表」(私の場合はノートタイプ)を会計の際に提出して記載してもらいます。

医療費助成・給付の対象範囲

対象となる医療費・介護サービス

- 保険診療の範囲内で発生した自己負担分

- 介護保険法の規定内サービスの自己負担分

規定内サービス

| 訪問看護 | 訪問リハビリテーション |

| 居宅療養管理指導 | 介護予防 訪問看護 |

| 介護予防訪問 リハビリテーション |

介護予防 居宅療養管理指導 |

| 介護療養施設サービス | – |

以上が指定難病・特定疾患の医療費助成・支給対象となるものです。

次に対象にならないものを確認しましょう。

対象にならないもの

- 認定された難病治療以外で受診した際の医療費

- 入院時の食事療養、生活療養の標準負担額

- 保険診療外の治療や調剤のほか、差額ベッド代など

- 介護保険での訪問介護の費用

- 臨床調査個人票などの文書作成料

- リハビリではないマッサージ、針灸などの費用

- 医療機関までの交通費、移動費

医療機関に受診した際の交通費・移動費は医療費控除対象になるので領収証を保管しておきましょう。

軽症高額該当基準(軽症者特例)と高額かつ長期

認定基準で「指定難病を発症しているが、医学的審査の基準を満していない軽症者。」となった人は「軽症者特例」の対象。

軽症者特例とは

既定の期間内に「指定難病・特定疾患」の診察、投薬などの医療費が月額33,330円(10割負担)を超える月が3回以上ある場合に適用されます。

月額33,330円の目安

現在加入中の健康保険の自己負担割合が「3割」と仮定して計算した場合、自己負担額が合計10,000円以上です。

医療費申告書にも月額33,330円(3割負担で月に10,000円以上)に該当する月を全部または3ヶ月分以上を記載します。

そのため、領収書は必ず保管しておきましょう。

高額かつ長期とは

高額な治療を長期間継続しなければならない方を対象に自己負担上限額が通常よりも低く設定されます。

指定難病・特定疾患の診察・投薬などの「医療費の総額」が月額50,000円を超える月が規定期間内に6回以上あること。

月額50,000円の目安

保険診療の負担が「3割」と仮定して計算すると、自己負担額は合計15,000円以上。

ここで言う医療費の総額とは医療機関での診察や投薬のほか「対象となる医療費・介護サービス」でご案内した以下の内容が含まれます。

| 訪問看護 | 訪問リハビリテーション |

| 居宅療養管理指導 | 介護予防 訪問看護 |

| 介護予防訪問 リハビリテーション |

介護予防 居宅療養管理指導 |

| 介護療養施設サービス | – |

メリットとデメリット

難病申請をして医療費の助成・給付を受けられることは患者本人・家族の負担が軽減できて大きなメリットです。

メリットがあれば、デメリットもあるのではないかと、心配になるかも知れませんがありません。

強いて言うのなら指定難病、特定疾患は原因不明、治療方法未確立で症例が少なくいですから「希少な検体」です。

そのため、医療費の助成・給付を受けるには臨床調査個人票(診断書)を厚生労働省が研究事業等の基礎資料として使用されることに了承する必要があります。

といっても、あくまでもは臨床調査個人票を資料として活用するだけで某医療系ドラマのように無理やり研究機関に連行されて人体実験されませんから安心してください。

交付までにかかった医療費の請求

保健所が支給認定申請を受け付けた日 から医療受給者証が交付されるまでの期間はこれまで同様に医療費を支払いますが認定されれば、後日、請求することが可能です。

- 指定難病医療受給者証のコピー

- 健康保険証のコピー

- 療養費支給申請書

- 療養証明書(指定医療機関に作成依頼)

- 領収書(再発行無効・コピー不可)

- 振込口座と名義人の確認できるもの

- 高額療養費など医療費が確認できるもの

- 介護保険での高額介護(介護予防)サービス費用が確認できるもの

保険点数等の内訳がない領収証の場合、診療明細書や調剤明細書を合わせて提出します。

更新時の注意点!

指定難病・特定疾患の医療給付は毎年更新手続きが必要で、さいたま市の場合は例年6月ごろになると保健所から「更新のお知らせ」が届きます。

例えば、2023年(令和5年)10月~2024年(令和6年)9月30日までの更新のお知らせは、6月上旬を目途に自宅に郵送されます。

更新時の注意点は推奨期間内に提出することです。

さいたま市の場合、推奨期間を設定していてこの期間に提出しないと現在の受給証の有効期限満了に交付されるため、新しいものが届くまでの医療費は通常負担で支払うことになります。

最終的に領収証の原本(再発行は無効)があれば療養費として払い戻しの申請ができますが、面倒なので推奨期間中に提出しています。

推奨更新期間(さいたま市の場合)

一昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で特例の処置で自動更新でしたが、昨年2022年(令和4度)から従来通りの更新手続きが必要となりますが、窓口ではなく郵送による申請を推奨しています。

逆算して病院を予約してください

はじめての更新だと予測できないと思いますが、加入する保険によって7月中、またはお盆前または明けた8月15日が推奨提出期限であることが多いです。

そのため、病院は文章作成に必要な日数も考慮の上、早めに予約しておくと安心です。

2023年(令和5年度)特定医療費(指定難病)受給者証の更新について

従来通り、指定医の勤務する指定医療機関を受診し「臨床調査個人票」と「申請用紙」、必要な添付書類を期日までに保健所に郵送または窓口に持参します。

更新に必要な書類について

例えば、さいたま市の場合

2023年(令和5年)10月~2024年(令和6年)9月30日までの更新申請のお知らせは、6月上旬を目途に自宅に郵送されます。

推奨更新期間(さいたま市の場合)

一昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で特例の処置で自動更新でしたが、昨年2022年(令和4度)から従来通りの更新手続きが必要となりますが、窓口ではなく郵送による申請を推奨しています。

2023年(令和3年)の更新の場合

- 国民健康保険組合

(建設国保・土木国保など)に加入の方 - 企業等の被用者保険

(全国健康保険協会・健康保険組合など)に加入し市町村民税が非課税の方

可能な限り、7月中を目途に申請ください

- 国民健康保険

- 後期高齢者医療広域連合

- 企業等の被用者保険に加入し市町村民税が課税

7月3日(月)~ 8月10日(木)

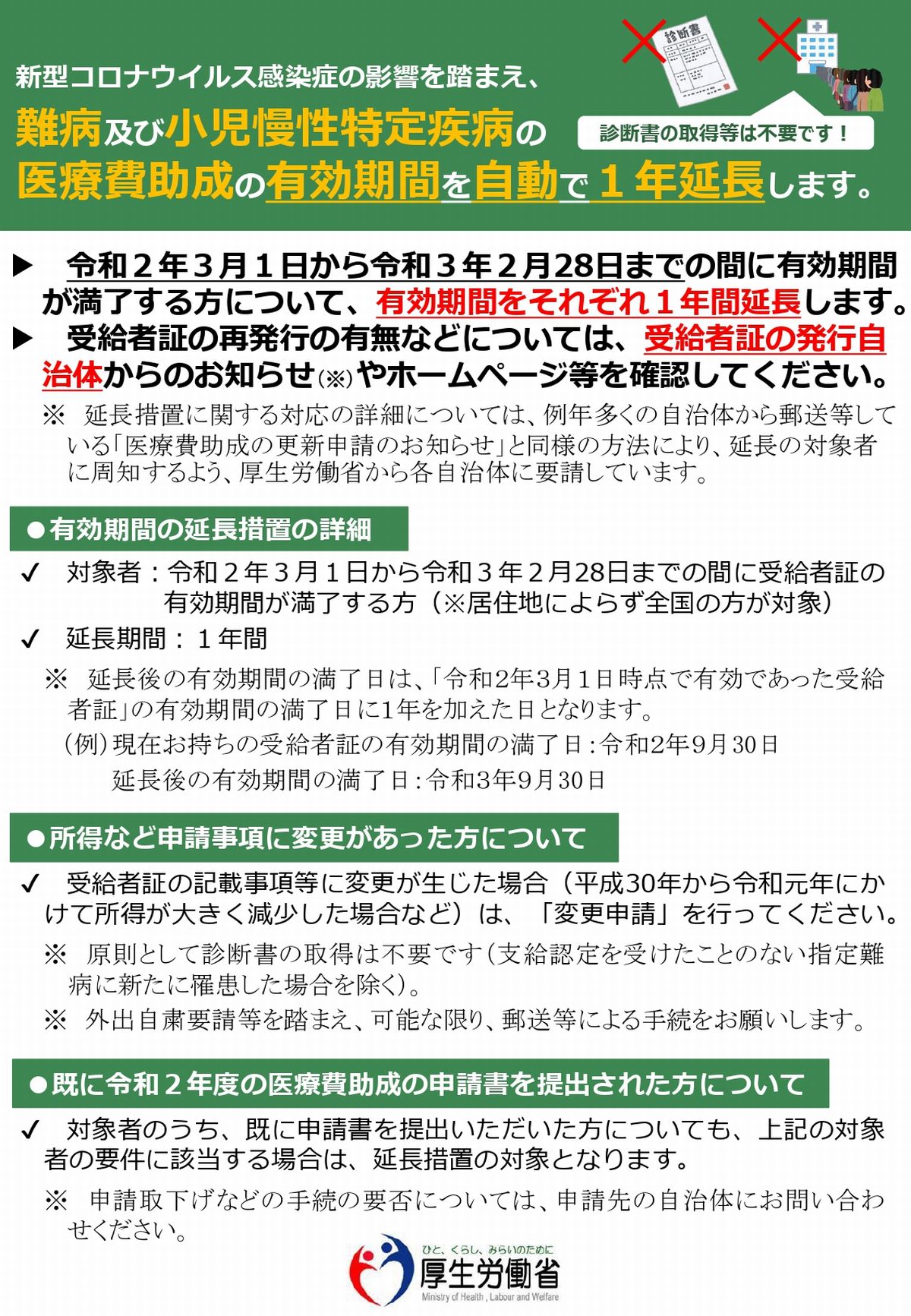

【2021年】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた、特例

厚生労働省は新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、全国の指定難病・小児慢性特定疾病の受給者を対象として、有効期間を自動で1年延長すると発表しました。

対象:2020年(令和2年)3月1日から2021年(令和3年)2月28日までの間に有効期間が満了者

詳しくは、自治体から届く「更新のお知らせ」をご確認いただき、必要な手続きを実施してください。

厚生労働省ホームページ内「新型コロナウイルス感染症を踏まえた指定難病・小児慢性特定疾病に係る受給者証有効期間の延長について」から、ご確認いただけます。

介助・介護が必要な場合

難病の種類によっては体が不自由になる疾患もあります。

しかし、この制度は医療費の助成、給付を目的としているので訪問看護、介護予防の訪問介護やリハビリなどは対象ですが「ホームヘルパーの派遣などの福祉サービス」は対象外です。

ただし、基本的に65歳以上が対象の介護保険サービスを特例として40歳以上なら年齢には関係なく、認定対象となります。

「介護保険が適用された場合」要支援・要介護の度数によってホームヘルプサービス、ショートステイ、日常生活用具給付などが受けられるようになります。

介護認定されなかったときは「家事代行やボランティア」を活用することになります。

特例の年齢にも達していない場合

身体の状況によって障がい者手帳を申請する選択肢があります。

難病の定義

2014年年5月に成立した「難病の患者に対する医療等に関する法律」の第1条に「発病の機構が明らかでなく、かつ、

治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの」と記述されています。

また、医療費助成の対象となる指定難病について第5条に規定しています。

2019年7月時点の指定難病数は 333疾病となっています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html

厚生労働省ホームページ

そのほか、厚生労働省の事業の一環として「難病情報センター」(公益財団法人難病医学研究財団)にて難病に関する様々な情報を提供しています。

難病情報センター

整理とまとめ

- 医療費給付の申請手続きは居住地の保健所。

- 申請から交付まで約2~3ヶ月程度。

- 自己負担上限額は市県民税(所得割額)に応じて決まられている。

- 自己負担上限管理表の記載忘れは損することがある。

- 臨床調査個人票(診断書)は難病指定医に依頼。

- 医療費助成・給付の対象は「指定難病・特定疾患での診察や投薬」に限定。

- 40歳以上は介護保険の認定対象。

- 更新は推奨期間中に提出しないと面倒

私も指定難病の後縦靭帯骨化症と黄色靱帯骨化症、さらに脊柱管狭窄症も発症し現在は体幹障害で身体障がい者手帳を取得しています。

指定難病にも種類がありますし、痛みや苦しさ辛さは個々に違うので「気持ちが分かります」とは言えませんが、お互いに後ろ向きにはならず、毎日を平穏、できたら笑顔で過ごせると良いですね!

.jpg)

コメント